鲍里斯·切特科夫

作品展

鲍里斯·切特科夫的绘画是对个人视觉力量的一种热烈肯定,直面意识形态的同质化。他的风格难以被轻易归类:融合了俄罗斯民间艺术、原始主义和精神抽象主义的元素,再加上爆发式、甚至近乎狂喜的色彩运用。对切特科夫而言,绘画是一种释放——创造性的、情感性的、也是形而上的。他不同于那些常以政治批评为主的“不合规范”的同时代艺术家,他的反抗更为内在。他不嘲讽意识形态,而是选择无视它。他的艺术语言既非社会主义现实主义,也不是概念性异议,而是一个由光线、节奏和色彩构成的个人表现宇宙。

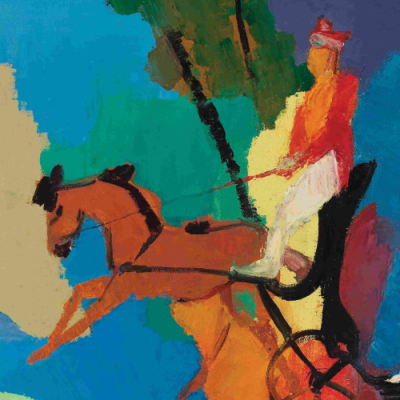

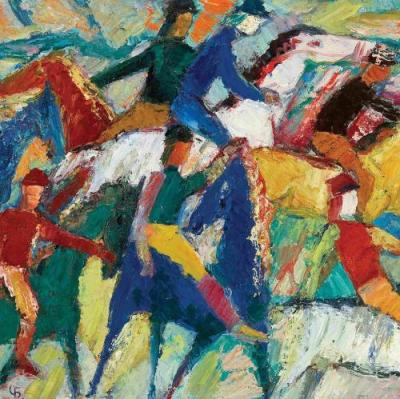

他的玻璃艺术经历对绘画产生了直接影响:他的作品似乎从内部发光,具有一种内在的光辉。他运用有力的笔触分层上色,有时近于抽象,但又常常回到具象的形态——风景、花卉、马、音乐会、教堂和人物。切特科夫的笔法充满张力和动作感,表现出他对材料的敏锐感知。他不追求光滑的表面或学院派的精准描绘,而是像作曲家一样,用色彩和节奏组织出强烈而对比鲜明的“情感乐章”。这种音乐性在作品《音乐会》与《剧院》中尤为明显,色彩代替旋律,动作传达节奏。

切特科夫的题材广泛,却被一些反复出现的主题所联系:记忆、民俗、精神性、大自然与变形。作品如《拉多加风景》和《斯塔拉亚·拉多加的雾》通过梦幻般的视角重现了童年记忆,将乡村景致转化为神秘之境。《酒神祭》与《求偶之声》则暗示神话能量、生殖仪式和原始力量,以狂野的色彩对比呈现。静物作品如《鸢尾花静物》摒弃了静态的写实方式,转向富有表现力的构图,使日常物品焕发生命力。甚至在肖像画中,如《戴高顶礼帽的自画像》或《非洲人》,也充满了戏剧性、内省与象征性夸张。

切特科夫的形式探索可追溯至俄罗斯早期先锋艺术——康定斯基的精神抽象、冈察洛娃的原始优雅、伦图洛夫的色彩碎片化处理——但这些都通过他自身直觉的方法转化而成。他的作品背后没有宣言或意识形态,有的只是不断探索。他1990年代的大尺幅画作,如《企鹅迁徙》与《构图》,将绘画自由推向极致,仿佛在饱和的光场中爆裂开来。这些作品不是学院式的习作,也不是政治声明,而是艺术生存的见证。

在苏联高度控制的艺术体制下,切特科夫的独立精神让他失去了展示机会、认可与名望。但他留下的作品却未被潮流污染,未被体制驯服,始终燃烧着内在的火焰。他的艺术不应通过流派或学派来理解,而应视为一个完整而独特的世界——一个忠于直觉、记忆与色彩的视觉日记,是一位从未妥协的创作者的真实自白。

在个人简介部分中了解更多关于此处展出的艺术家: 鲍里斯·切特科夫↗.

切特科夫的题材广泛,却被一些反复出现的主题所联系:记忆、民俗、精神性、大自然与变形。作品如《拉多加风景》和《斯塔拉亚·拉多加的雾》通过梦幻般的视角重现了童年记忆,将乡村景致转化为神秘之境。《酒神祭》与《求偶之声》则暗示神话能量、生殖仪式和原始力量,以狂野的色彩对比呈现。静物作品如《鸢尾花静物》摒弃了静态的写实方式,转向富有表现力的构图,使日常物品焕发生命力。甚至在肖像画中,如《戴高顶礼帽的自画像》或《非洲人》,也充满了戏剧性、内省与象征性夸张。

切特科夫的形式探索可追溯至俄罗斯早期先锋艺术——康定斯基的精神抽象、冈察洛娃的原始优雅、伦图洛夫的色彩碎片化处理——但这些都通过他自身直觉的方法转化而成。他的作品背后没有宣言或意识形态,有的只是不断探索。他1990年代的大尺幅画作,如《企鹅迁徙》与《构图》,将绘画自由推向极致,仿佛在饱和的光场中爆裂开来。这些作品不是学院式的习作,也不是政治声明,而是艺术生存的见证。

在苏联高度控制的艺术体制下,切特科夫的独立精神让他失去了展示机会、认可与名望。但他留下的作品却未被潮流污染,未被体制驯服,始终燃烧着内在的火焰。他的艺术不应通过流派或学派来理解,而应视为一个完整而独特的世界——一个忠于直觉、记忆与色彩的视觉日记,是一位从未妥协的创作者的真实自白。

在个人简介部分中了解更多关于此处展出的艺术家: 鲍里斯·切特科夫↗.